はじめませんか家庭の神まつり。お伊勢さまと氏神さま、鎮守さまの神札をおまつりしましょう。

家を建てた、家を買った、家族ができた、子供が産まれた・・・ など、記念に残るこのめでたい出来事を契機に、この幸せと家族の健康がいつまでも続きますように願いをこめて家の中に神さまをお迎えしてはいかがでしょうか?

わかりません。また私どもがお答えできる事ではありません。ただ過去の経験から言える事として私ども、株式会社ホウワは半世紀以上にわたり住宅業や引越サービス業として一般家庭の皆様と年間数千世帯、過去からいままで数万世帯のお客様と出会ってまいりました。そんななかで不思議なことに仕事で成功したり幸せな生活をお送りされている方のご自宅にはたいてい神棚とお仏壇の両方が揃っているものだし、日頃から神仏を尊んでいる方が圧倒的に多いのが現実です。神札をお祀りする行為が人の幸せにどのように作用しているのかはわかりませんし、説明もできませんが、統計的に事実は事実としてお伝え、おすすめしているのです。

お伊勢さまの神札

八百万(ヤオヨロズ)の神々の中心である天照大御神(アマテラスオオミカミ)をおまつりするのが三重県伊勢市に鎮座(ちんざ)する皇大神宮(こうたいじんぐう)です。

この皇大神宮の神札が神宮大麻(じんぐうたいま)で氏神さま・鎮守さまを通じて私たちのところへ配られてきます。神宮大麻は「お伊勢さま」や「お祓いさま」等とも呼ばれ、年の初めを迎えたら、すべてがあらたまるように、神宮大麻もまた新しくおまつりして家族の一年間の無事と幸せをお祈りすることになります。

神札のまつり方

神札は、南か東を向くようにおまつりします。神棚のないご家庭には、壁掛けにもできる小型のものもあります。また、洋室にも合う神棚、「やしろ」等もあります。神前には、お米やお水等の他に季節の初物、お土産等も感謝の気持ちをこめてお供えし、二拝二拍手一拝の作法でおまいりしましょう。

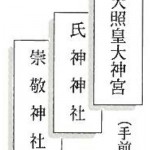

神札を横に並べておまつりする場合は図面のように配置して下さい。

神札を重ねておまつりする場合は図の通りの順番で配置して下さい。

お供えの配置

お米・お塩・お水をお供えする場合はこのように配置して下さい。

お米・お酒・お塩・お水をお供えする場合はこのように配置して下さい。

神棚より高い場所に人がいないようにして下さい

神棚の配置にあたって注意すべき事

まず日当たりと風通しのよいさわやかな部屋である事。さらに一戸建てであれマンションであれ神札をお祀りする場所は最上階(屋根裏は別)であるべきで、神札より高い位置に人間がいてはいけません。しかし現実的には戸建てなら二階や三階があったり、マンションでは上の階に他人が住んでます。そんな時は神棚の上の天井に「雲」と書いて、その上の階に実際に人が住んでいようと、神棚の上は雲、空であるとします。私たちお迎えする側が、どういう気持ちで神様をお迎えするのかということがとても大切なのです。

年がかわる時にはお返しします

一年間お守りいただいた神札は感謝をこめて、氏神さま、鎮守さまに納めて下さい。

日々のお供え 神棚のお世話について

本来は毎日お供えし、朝お供えしたらその日の内に(夕方頃)お下げするのが基本となります。

しかし、実際は各家庭の諸事情により難しいかも知れません。一般的には毎月1日と15日にお供えされるのが多いようです。ただし、お水は毎朝新しくお供えする事と榊が枯れてきたら1日、15日にならずとも新しくして下さい。

また、神棚は常に清潔に保つことが大切です。汚れているなら、取り下げて清掃しても構いませんので常に清潔に美しくして下さい。その他の注意点として、神様にお供えするものには人の生息がかからないようにしなければなりません。お供えの用意から上げるまでは手と口を洗って清め、口元にはマスク等を付けると良いでしょう。

神棚へのお参りの仕方

お供えが終わり、ロウソクに火を灯したらまず2回お辞儀をし、2回拍手(かしわで)を打ち、1回お辞儀をする二礼二拍手一礼(にれい にはくしゅ いちれい)を行った後、祝詞(祓詞と神棚拝詞)を奏上するのが本来の神祀りと言えます。しかし、これも各家庭の諸事情により難しい場合でも、少しの時間で構いませんから手を合わせてお辞儀をし、朝は一日の安全を、夜は一日の無事を感謝するようにして下さい。

かけまくもかしこき いざなぎのおおかみ

掛まくも畏き 伊邪那岐大神

つくしのひむかのたちばなのをとのあわぎはらに

筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原に

みそぎはらへたまひしときになりませる はらへどのおおかみたち

禊祓へ給ひし時に成り座せる 祓戸の大神等

もろもろのまがごと つみけがれをあらんをば

諸々の禍事 罪穢有らむをば

はらへたまひ きよめたまへともうすことを

祓へ給ひ 清め給へと白す事を

きこしめせと かしこみかしこみももうす

聞食せと 恐み恐みも白す

これのかむどこにます かけまくもかしこきあまてらすおおかみ

此れの神床に坐す 掛けまくも畏き天照大神

うぶすなのおおかみたち もろもろのおおかみたちのおおまえにかしこみかしこみももうさく

産土大神等 諸々の大神等の大前に 恐み恐みも白さく

おおかみたちのひろきあつきみめぐみを かたじけなみまつり

大神達の広き厚き御恵みを 辱み奉り

たかきとおとき みおしえのまにまに

高き尊き 神教のまにまに

なおきただしきまごころもちて まことのみちにたがふことなく

直き正しき真心持ちて 誠の道に違ふことなく

おひもつわざにはげましめたまひ いえかどたかく みすこやかに

負ひ持つ業に励ましめ給ひ 家門高く 身健に

よのためひとのために つくさしめたまへと

世の為人の為に 尽くさしめ給へと

かしこみかしこみももうす

恐み恐みも白す

喪中の場合は

家族の方がお亡くなりになられた場合、四十九日が終わるまでは神棚の御札を隠すように、半紙や白い布を垂らして下さい。ご一緒にお住まいの方でない場合はその必要はございません。忌明けまでの間は宮参りを控えたり、しめ縄を控えたり…など考え方は様々のようです。また地方によっても違ってきますので、地元の氏神様にお尋ねいただくことが、一番間違い無いでしょう。

また、忌明けまでの期間は最も長い父母や配偶者、子供の場合で50日となっています。

コメント