思いのほか浅いところで水脈が存在することも多いものです。大ざっぱにだいたいで打ち込んでいくと、うっかり水脈を超えてしまって水が出ない結果になってしまう事も少なくありません。当社では50センチ(ベストは25センチです)打ち込むごとに水脈チェックを推奨します。

ガチャポン(手押しポンプ)は必須道具です

矢太郎Proと一緒にガチャポンもお買い上げいただくのがベストです。井戸完成後の水くみ道具として半永久的に使えるだけでなく、井戸をつくるうえで下記の重要な役割がございます。井戸を掘るのは矢太郎で、育てるのはガチャポンとご理解下さい。

ガチャポンの主な役割

- 水脈の確認、チェック。

これがないと本当に水脈に達しているのかの確認ができません。 - 泥や土、砂を吸引して井戸底に空洞をつくる役割。

これ以外の道具で土や砂や小石を吸い出すことはできません。 - 泥水、濁り水を強い力で吸い出すことにより水量アップと水をキレイにする役割。

吸引力でこれより強いものはございません。強い吸引力により水の道をつくります。

☆エアーコンプレッサーをお持ちなら代用可能です。

矢太郎Proの詳しい作業説明

いきなり打ち込まずにスコップ(できれば複式ショベルや縦スコップなどと呼ばれる穴掘りスコップが使いやすいです)などで可能な限り深く地面を掘ります。広さは10センチ四方で十分ですが、深さは50センチくらい掘れれば万全です。最初に手で掘る理由は上層部には石やコンクリート片などの障害物がよくあるためです。また地中に埋まっている配管や配線を避ける意味でも有効です。(矢太郎Proを2m程度打ち込んだあとは埋め戻した方がその後の作業がやりやすくなります)

吸水用の穴があいている先頭管に矢じりを取り付けてパイプレンチでしっかりねじ込みます。矢じりを取り付けるネジ部分にはシールテープは不要です。

鉄ソケットに叩き管(長さ10cmくらいの短い管です)をねじ込んでから先頭管に取り付けます。電動ハンマをご使用される場合はネジ部の焼付き防止にクレ5-56などをスプレーして下さい。

打ち込みに使いやすいのは当社オリジナルの井戸打ち専用設計のホウワハンマーです。慣れている人なら大ハンマーや掛矢でも打込み可能ですがその場合は少々パワー不足なのと的を外して怪我をしないように十分注意されて下さい。また、お近くの建設機械レンタル店などで電動ハンマーや杭打ち機をレンタルされると効率的です。電動ハンマーのアダプターについては株式会社清水製作所のRAKUDAで矢太郎Proは穴内径45φの品番10146、矢太郎Pro50なら穴内径62φの品番10110が適合します。いっぽう丸善工業の油圧杭打ち機は大抵どこのレンタル店でも借りられるうえにパワーもあり使いやすい杭打ち機です。

また最初の2mを打ち終わるまでは斜めにならず垂直に打ち込むことにも注意して下さい。あれば便利な道具としてポールを立てる用の水平器があります。当社が普段の工事で使っているのは1,000円ちょっとで売っているED-POSMBというエビスのポストレベルです。

注意事項 機械を使った打込みをおこなう場合は常に垂直の打込みを保つように十分注意して下さい。斜めの力がかかると井戸管が破損する恐れがあります。

先頭の1メートルが入ったら叩き管を外して1本目と2本目のネジ部分に付属のシールテープを巻いてねじ込みます。ここが大切なのですが、ジョイント部の締め込みはパイプレンチを使ってしっかりガチガチに締め込んで下さい。理想的なのは鉄ソケットの中で管同士が接触するほど締め込むことなのですが、なかなかそこまで締まらなくてもそれに近いくらいガッチリ締め込んで下さい。(締め込みが甘いと打込み途中に緩んで破損したり、空気を吸って水が上がらなかったりします)

※パイプレンチについては大型のものを2つご用意下さい。2つ必要な理由はともまわり防止のためです。ただ大型のパイプレンチって買うと以外と高価なのですが、当社では税込み5,500円、2個セット10,000円とお安く販売しております。長さ520mmで使いやすくて頑丈なものです。

シールテープの巻き方とパイプレンチ

③④⑤を繰り返して2.0メートルまで打込みを完了させて下さい。

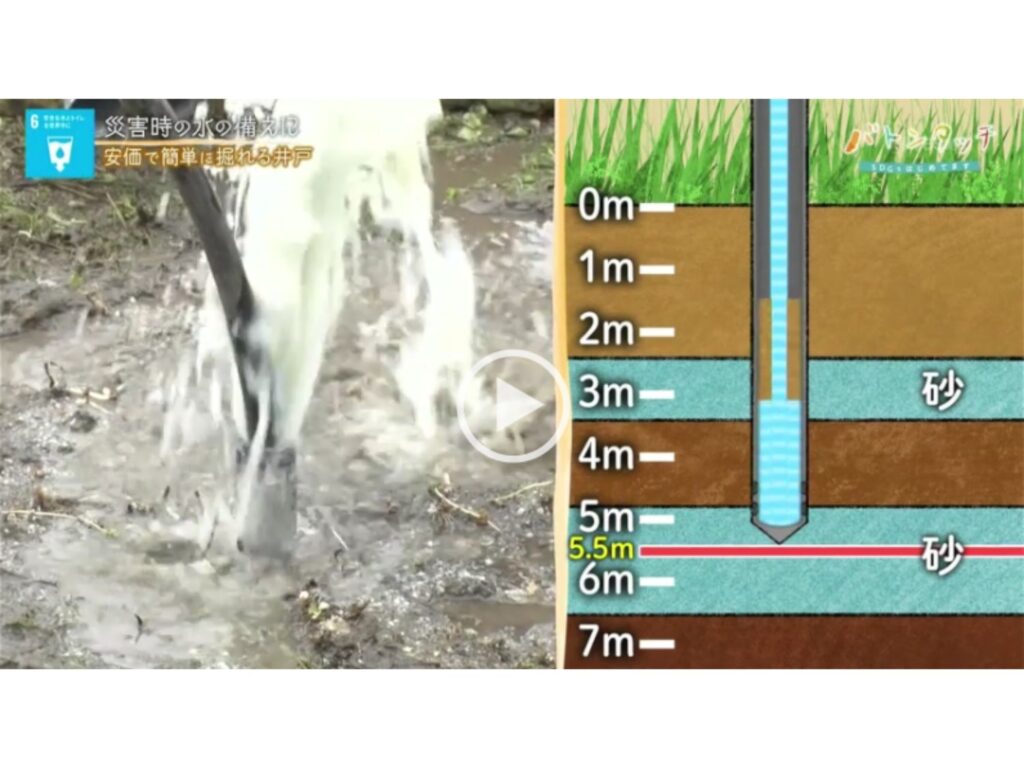

早ければ深さ2.0メートルくらいから水脈に当たって水が出ることがあります。しかも浅いところで出る水は良質な水の場合が多いものです。水道ホースを井戸管の先端まで確実に突っ込んで水道を全開で井戸管の中に入った土を洗い出すのですが、この時に中から出てくる土に注目です。土や泥なら期待は薄いですが砂や礫が出てきたら期待有りです。地下水(井戸水)は必ずと言っていいほど砂や礫など水を通しやすい地質の層に滞在してます。ホースが引っかかってうまく入らない場合はホースに塩ビ管をつなぐと良いです。一般的な15mmのホースならVP13塩ビ管がぴったり差し込めます。

出てくる水が透明に戻ったら井戸管の中をすべて洗い出せた証です。ホースを引き抜いてから井戸管の上まで水を注ぎ、井戸上にある水に大注目。注ぐのをやめた途端、管の中に水が引き込めば水脈に到達した可能性が高いです。水が上に溜まったままで、1ミリもまったく下へ下がらないようなら水脈にはまだ到達していないと判断し⑨に進みます。(ここの判断は慎重にお願いします。ジワジワっとでもほんの少しでも下がったなら念の為ポンプを付けて吸い出してみて下さい)

地下水が湧いているかを確かめる別の方法としてエアーコンプレッサーを使う方法も有効です。エアーホースを井戸管の底近くまで差し込んでエアーを放出します。水脈に届いていると、ガボッガボッと継続して水が噴出します。この方法はエアーリフトと言い水脈の判別だけでなく、砂や泥などを一緒に排出させたり、井戸の水量を増やす意味でもかなり有効な方法です。

ここから先はご面倒でも50センチ打ち込むたびに⑧で行った井戸管洗い出しと水脈チェックを繰り返し、水が下に引き込むまで繰り返します。(幅の狭い水脈を逃さずとらえるために本当は25センチ単位でのチェックがよりベターです)

西川健次

西川健次失敗する原因のほとんどは水脈の見落とし

井戸掘りの失敗でもっとも多いのが洗いが不十分なことによる水脈の見落としです。井戸管の先端までしっかり洗えていないので水脈を見落としたままさらに打ち込んでしまう失敗なのですが、私自身も少し気を抜くといまだにやってしまいます。内部に入り込んだ土砂を管の先端まで完全に洗い出すことは非常に重要で、井戸掘りは洗いが命と言って良いほどです!散水ホースに塩ビ管のVP13を差し込んで洗うととてもしっかり洗えるので、このやり方はおすすめです。

井戸の引き抜き方

石や岩に当たってしまう等、打ち込んだ井戸管を引き抜くには大筋交クランプ(ホームセンターに売ってます)を矢太郎Proに取付け、クランプをジャッキで引き上げます。引き上げに必要なチカラは打ち込んだ深さや地盤、打ち込んでからの経過時間によってさまざまですが、おおむね大きなパワーが必要となります。当社はハイリフトジャッキを使用しますが、自動車用のジャッキでも可能です。

※井戸管は必ず引き抜けるわけではなく、時には引き抜き不可能な場合もございます。

[動画]井戸管(単管)の引き抜き作業

良い井戸をつくる井戸掘りの秘訣3箇条

- できるだけ浅く

-

深くなる程に汲み上げにくい、使い勝手の悪い井戸になります。水質においても浅いほど良質で、深くなるほど不純物の多いカナケ水になる可能性が高くなります。自身の求める水量の範疇で可能な限り浅い井戸にすることを心がけて下さい。

- 成功を焦らない

-

掘りたての井戸は生まれたての赤ちゃんと同じです。最初はもの足りない水量でも汲み出し続けることによってやがて水の道ができあがり徐々に、徐々に水量が増えてくることが多いものです。そう、井戸は使い続けることによって育つもの。不用意に焦ってさらに深くするのは後悔の元となります。浅井戸において掘ったその日からキレイな水が大量になんていうのは滅多にあるものではありません。

- 井戸づくりの基本はガチャポンにあり

-

泥水だらけ、砂水だらけの井戸でもガチャポンで7,000回漕げばほぼ完成すると言われます。将来は電動ポンプ、エンジンポンプをメインにするとしても最初にガチャポンは不可欠。水脈の確認から砂出し、井戸の成長を支えられるのはガチャポンをおいて他に無し。その理由は圧倒的な吸引力、そして混入物への強さ。井戸の調子が悪くなってもガチャポンで解決。有事の際の停電時も揚水可能。浅井戸の基本は昔も今もガチャポンにありです。